Wann Regeln Stabilität sichern – und wann sie sie zerstören

(Titelbild: Aufräumen im Schnee: Schneepflugzug zwischen Holzkirchen und Miesbach am Montag (4. Dezember). © BRB Presse)

Ich habe viele Winter erlebt.

Nicht nur als Jahreszeiten, sondern als Betriebszustände. Winter, in denen nichts passiert ist – und Winter, in denen scheinbar banale Wetterlagen ganze Systeme ins Rutschen gebracht haben. So wie 1995, in Wien.

Der aktuelle Winter in Norddeutschland gehört eindeutig zur zweiten Kategorie.

Nicht, weil Schnee, Eis oder Frost überraschend wären. Sondern weil sie schonungslos sichtbar machen, wo Organisationen heute ihre Beweglichkeit verloren haben.

Wenn alles noch „grün“ ist – und es trotzdem kippt

Es beginnt meist unspektakulär.

Ein paar Zentimeter Schnee. Nachtfrost. Tagsüber Tauwetter.

Die Systeme melden:

Anlagen verfügbar Prozesse eingehalten keine formale Störung

Und trotzdem spürt man: Das System arbeitet gegen sich selbst.

Ich habe diese Situationen oft erlebt.

Weichen, die laut Meldung betriebsbereit sind – vor Ort aber zufrieren.

Sensoren, die keinen Fehler melden, weil der Fehler noch nicht regelkonform definiert ist oder der Sensor bei den operativ Zuständigen nicht ankommt, sondern in irgendeinem Dashboard.

Mitarbeitende, die sehen, dass etwas kippt, aber nicht handeln, weil die Regel es noch nicht erlaubt.

Alles ist formal richtig.

Und genau darin liegt die Gefahr.

Warum wir Regeln brauchen – und warum sie funktionieren

Regeln sind kein Feind.

Ich habe selbst Bereiche stabilisiert, weil wir konsequent standardisiert haben. Die Investitionsplanung ist ein dankbares Beispiel dafür.

Regeln wirken, wenn:

Situationen wiederkehrend sind Randbedingungen bekannt sind Varianz reduziert werden muss

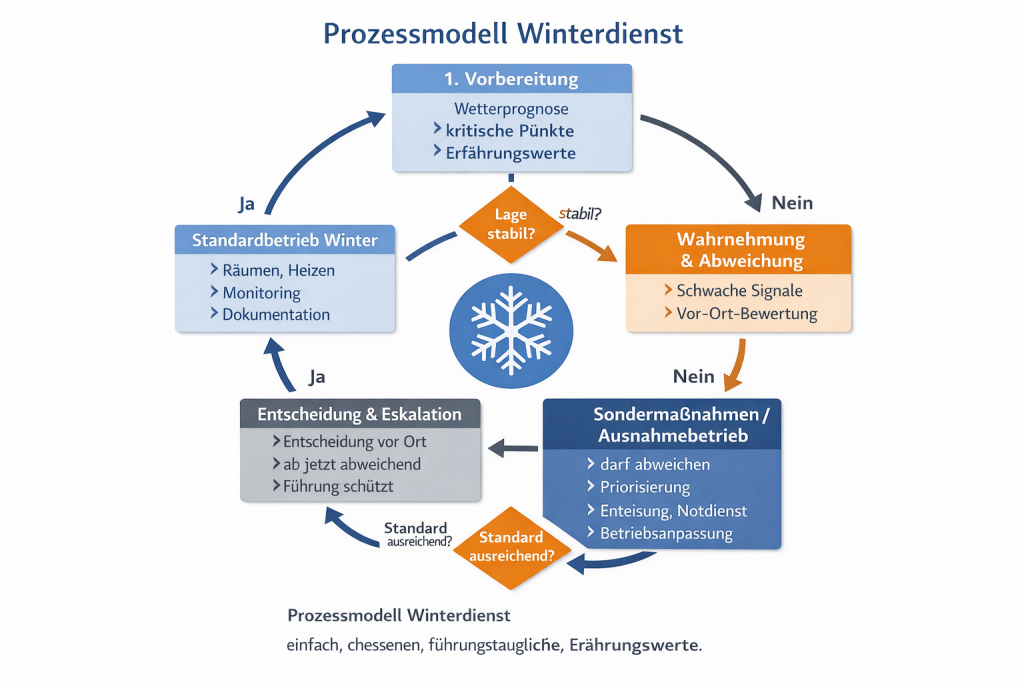

Prozessmodell Winterdienst: Ein geschlossener, führungstauglicher Ablauf vom Standardbetrieb über Wahrnehmung und Entscheidung bis zu Sondermaßnahmen – mit klarer Rückkopplung, um Stabilität im Normalfall und Handlungsfähigkeit in Ausnahmesituationen sicherzustellen.

Standardisierung senkt Fehlerquoten, entlastet Menschen, schafft Vergleichbarkeit.

Sie ist das Rückgrat des Normalbetriebs.

Aber diese Logik trägt nur so lange, wie sich die Realität innerhalb der Annahmen bewegt, auf denen die Regeln beruhen.

Der Kipppunkt: Wenn Regeln beginnen, Stabilität zu zerstören

Der Winter ist deshalb ein idealer Stresstest, weil er selten monokausal ist.

Es ist nie nur Schnee.

Es ist Schnee plus Wind.

Plus Personalmangel.

Plus verzögerte Ersatzteile, fehlende Schneepflugautos, veraltete Telefonnummern der Auftragnehmer.

Plus Zeitdruck im Betrieb.

Und genau hier beginnt das Dilemma, das ich immer wieder beobachtet habe:

Die Regel sagt:

„Melden, wenn Schwelle X überschritten ist.“

Die Erfahrung sagt:

„Wenn wir jetzt nicht handeln, ist es in zwei Stunden zu spät.“

Was passiert dann häufig?

Störungen werden zu spät gemeldet, weil sie formal noch keine sind Eskalationen bleiben aus, weil niemand „unnötig“ auffallen will Zeit geht verloren, weil Prozesse korrekt abgearbeitet werden

Das System ist regelkonform – aber operativ blind.

Ein Winterbild aus der Praxis

Eine Weiche im Schneeverwehungsbereich.

Die Heizung läuft. Die Meldung ist grün.

Seitlicher Schneeeintrag bildet Eis.

Die Regel sagt:

„Störung erst melden, wenn Funktion eingeschränkt.“

Die Erfahrung sagt:

„In 30 Minuten ist sie blockiert.“

Ergebnis:

keine Meldung kein Eingriff keine Eskalation

Nicht aus Nachlässigkeit.

Sondern aus Regeltreue.

Und genau so kippt Stabilität – leise, formal korrekt und vorhersehbar.

Das eigentliche Risiko: formale Sicherheit

Was mir zunehmend Sorgen macht, ist nicht die Technik.

Es ist die Scheinsicherheit, die Organisationen sich selbst erzeugen.

Wenn:

Dashboards grün sind Prozesse eingehalten wurden niemand formal falsch gehandelt hat

…und trotzdem der Betrieb instabil wird, dann stimmt etwas Grundsätzliches nicht.

Dann wurde Standardisierung mit Stabilität verwechselt.

ERGO – Was ich konkret tun muss, um die Organisation beweglich zu halten

(auch – und gerade – in Ausnahmesituationen)

Die Beispiele aus dem Winter, aus dem Betrieb und aus vielen Jahren Führungserfahrung führen zu einem klaren Schluss:

Agilität entsteht nicht durch Methoden, sondern durch bewusst gestaltete Entscheidungsräume.

1. Standards bewusst begrenzen

(Anschluss an Teil 1: Stabilität ist Führungsaufgabe)

Jede Regel braucht einen klar definierten Gültigkeitsbereich Jede Regel braucht eine Abbruchbedingung Regeln dürfen Eskalation nicht verhindern

Merksatz: Stabilität entsteht nicht durch mehr Regeln, sondern durch regelbewusste Führung.

2. Erfahrung explizit legitimieren

(Anschluss an Teil 2: Erfahrung geht schleichend verloren)

Erfahrung wird als Entscheidungsgrundlage anerkannt, nicht als Bauchgefühl abgewertet Erfahrene Mitarbeitende erhalten formale Entscheidungsspielräume Begründete Entscheidungen werden nicht nachträglich sanktioniert

Merksatz: Organisationen verlieren Erfahrung nicht – sie entwerten sie.

3. Frühe Eskalation belohnen

(Anschluss an Teil 3: Schwache Signale)

Eskalation wird als Beitrag zur Stabilität definiert Schwache Signale zählen mehr als harte Kennzahlen Lieber einmal zu früh als einmal zu spät

Merksatz: Wer frühe Eskalation sanktioniert, züchtet Instabilität.

4. Entscheidungen dorthin legen, wo Wirkung entsteht

(Teil 1 & 3)

Entscheidungen so tief wie möglich treffen Führung gibt Richtung, nicht Freigaben Eskalation ist Informationsweitergabe, kein Bittgang

Merksatz: Je weiter Entscheidung und Wirkung auseinanderliegen, desto träger wird das System.

5. Ausnahmesituationen explizit vorbereiten

(alle Teile)

Kombinationslagen (Wetter + Personal + Material) durchspielen Klären: Wer entscheidet? Ab wann? Mit welchen Freiheitsgraden? Lernen aus Abweichungen, nicht nur aus Erfolgen

Merksatz: Agilität entsteht nicht im Ereignis, sondern in der Vorbereitung.

6. Dashboards entmachten, Wahrnehmung stärken

(Teil 3)

„Grün“ ist kein Argument, sondern ein Hinweis Vor-Ort-Wahrnehmung ist gleichwertig Führung fragt aktiv nach dem, was noch nicht messbar ist

Merksatz: Systeme scheitern selten an fehlenden Daten – sondern an fehlender Interpretation.

7. Führung sichtbar machen – gerade im Ausnahmezustand

(Teil 1)

Präsenz zeigen, nicht nur berichten lassen Entscheidungen erklären, nicht verstecken Verantwortung sichtbar übernehmen

Merksatz: In instabilen Lagen stabilisieren nicht Regeln, sondern Führung.

Schlussgedanke

Der Winter zeigt nicht, dass unsere Infrastrukturen schlecht sind.

Er zeigt, wo unsere Organisationslogik zu starr geworden ist.

Die entscheidende Frage lautet nicht:

Haben wir genug Regeln?

Sondern:

Wissen unsere Organisationen, wann Regeln tragen – und wann Menschen führen müssen?

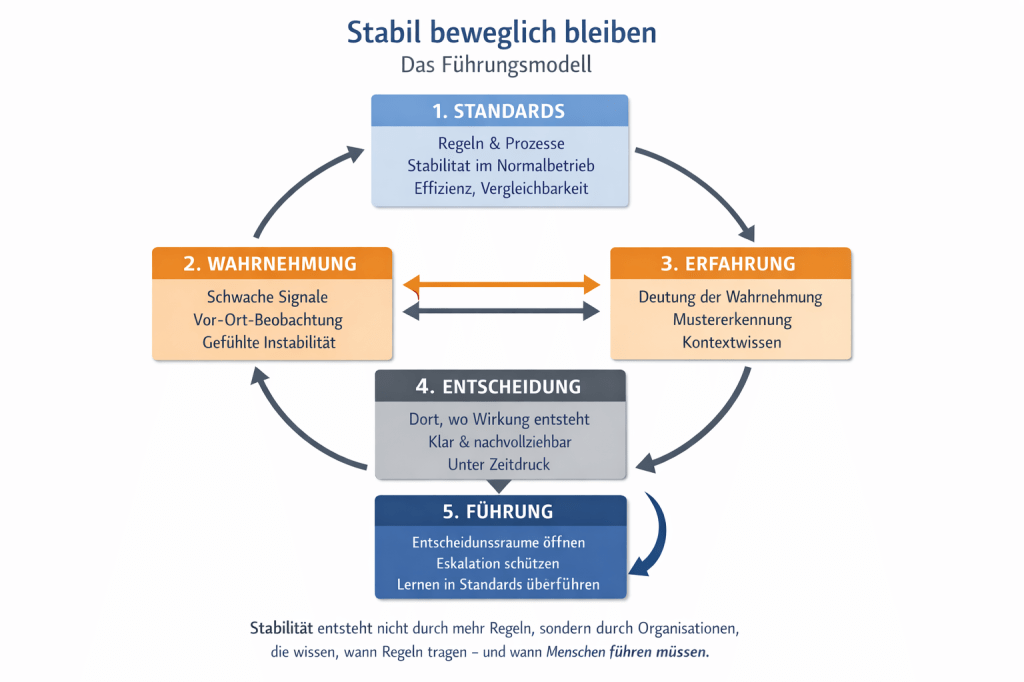

Abbildung: Geschlossenes Führungsmodell „Stabil beweglich bleiben“ – Der Kreislauf aus Standards, Wahrnehmung, Erfahrung, Entscheidung und Führung zeigt, wie Organisationen im Normalbetrieb stabil bleiben und in Ausnahmesituationen handlungsfähig werden. Stabilität entsteht nicht durch Regelverdichtung, sondern durch klar gestaltete Entscheidungsräume und sichtbare Führung.

Fortsetzung folgt.

Nächster Teil: Erfahrung, Generationenwechsel und warum implizites Wissen keine nostalgische Größe ist

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.